Vorgestellt am Beispiel Stadtbibliothek Deggendorf

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die digitale Bibliothek Deggendorf: Medienvielfalt für unterwegs und zuhause

„Digitale Bibliotheksdienste eröffnen jedem Einzelnen den Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur – unabhängig von geografischen oder sozialen Barrieren. Sie sind eine Grundvoraussetzung für Chancengleichheit in der modernen Gesellschaft.“ – Barbara Lison, Präsidentin der International Federation of Library Associations (IFLA)

Digitale Medien jederzeit griffbereit: Die vielfältigen Angebote der Stadtbibliothek Deggendorf

1. Onleihe Niederbayern/Oberpfalz

Digitale Vielfalt aus der Bibliothek

Einfacher Einstieg

DRM und Flexibilität: Wie der Adobe Content Server die E-Book-Ausleihe organisiert

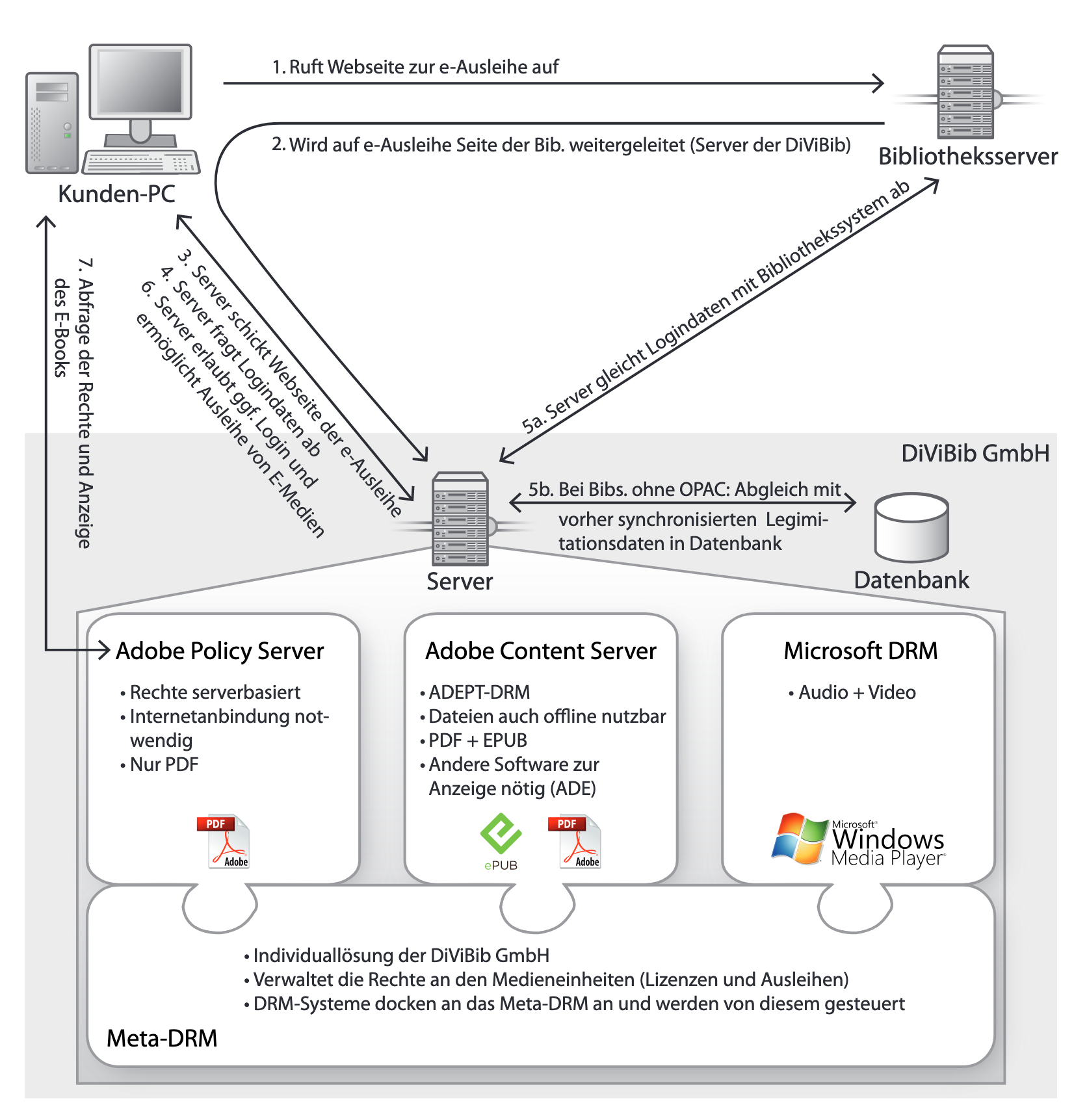

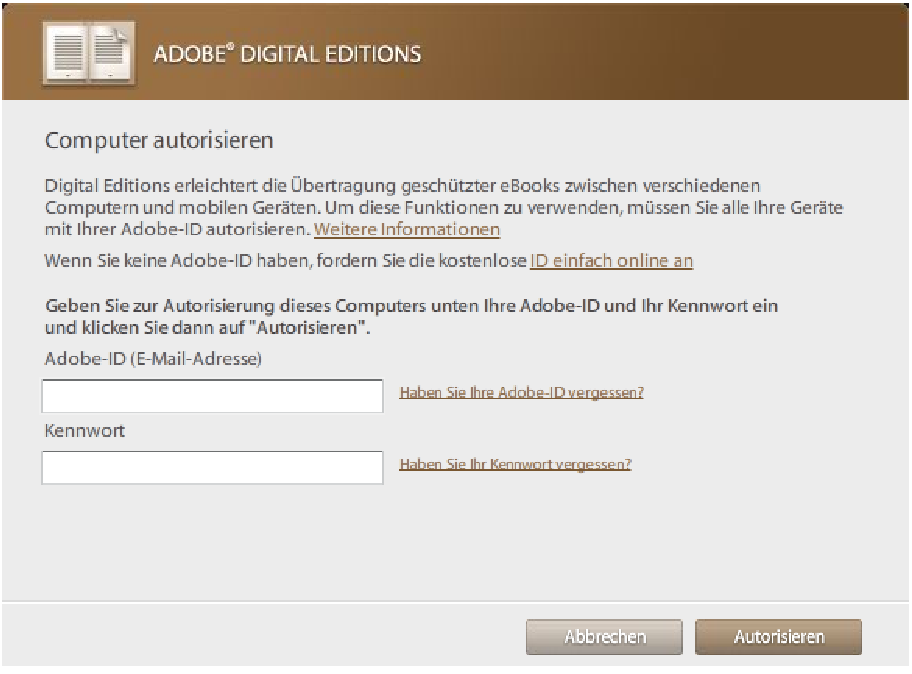

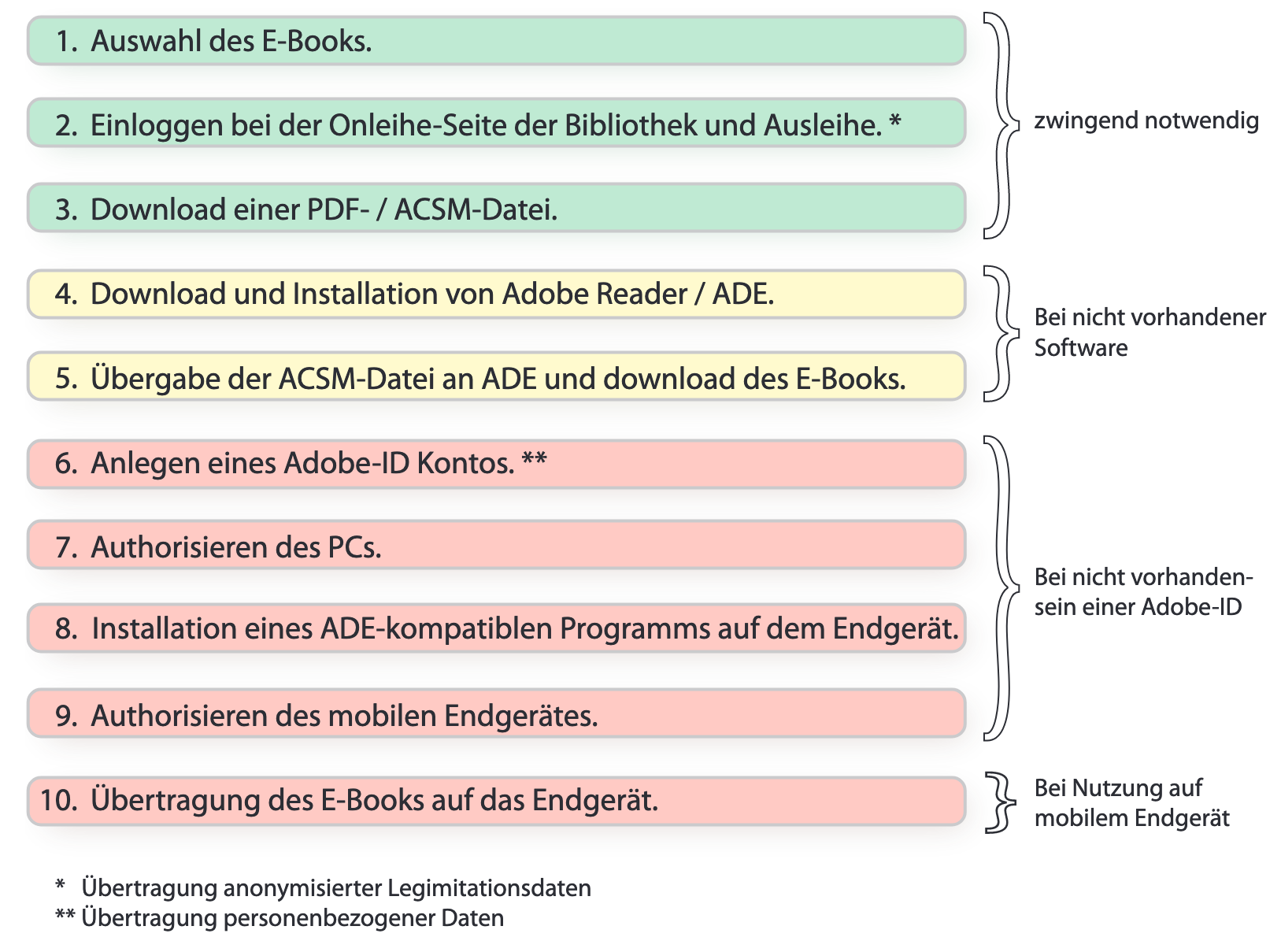

Der Adobe Content Server (ACS) generiert DRM-geschützte E-Books im PDF- und EPUB-Format, wobei eine ACSM-Datei den Download über Adobe Digital Editions (ADE) initiiert. Die Rechte werden serverseitig verwaltet. Der Content Server von Adobe kann beide Formate generieren. Während PDFs den Adobe Reader erfordern , sind EPUBs flexibler für E-Book-Reader.

Für den DRM-Schutz ist für die Erstnutzung des entliehenen E-Books ein Internetzugang erforderlich. Mit ADEPT wird die offline Nutzung ermöglicht. Allerdings nur auf Geräten, die mit der entsprechenden Software (z. B. Adobe Digital Editions) kompatibel sind. Dazu ist es dem Leser möglich, seine ausgeliehenen Medien vorzeitig zurückzugeben. Diese Funktion bietet sich wegen des Maximums von acht Ausleihen für Vielleser (oder -hörer) an. Die Leihfrist kann ebenfalls selbst festgelegt werden und reicht von einer Stunde (e-Paper) bis zu 21 Tagen. Eine Verlängerung ist jedoch nicht möglich. Sollte aber keine Vormerkung auf das zurückgegebene Medium vorhanden sein, kann es ohne Einschränkungen erneut ausgeliehen werden.

Ablauf Onleihe

Diese Plattformen werden meist auf Basis von Java für eine moderne Webarchitektur erstellt. Weitere serverseitige Technologien sind HTML, CSS und JavaScript. Eine App-Version für iOS und Android wird wiederum mit Java (für Android) und Swift (für iOS) entwickelt.

2. Brockhaus Online

Wissen digital – und zuverlässig

3. Freegal Music+

Für alle, die einen Beat im Herzen haben

„Die Zukunft der Bibliotheken ist hybrid. Mit digitalen Angeboten können wir die Reichweite und den Zugang zu unseren Dienstleistungen erheblich steigern und noch besser auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen.“ – Prof. Dr. Sabine Homilius, Direktorin der Stadtbibliothek Frankfurt am Main

4. TigerBooks

In der digitalen Bibliothek gibt es die Kinder-App mit Löwenherz

Literarisches Lernen im digitalen Zeitalter: Wie TigerBooks die Rezeptionskompetenz von Kindern fördert

Literarisches Lernen wird als Persönlichkeitsbildung an literarischen Modellen verstanden und dient im Literaturunterricht als umfassender didaktischer Integrationsbegriff. Während sich traditionelle Modelle auf Inhalt und Darstellung konzentrieren, erweitert u.a. TigerBooks diese um literarische, medienspezifische und intermediale Rezeptionskompetenz. Für digitale Bilderbücher ist insbesondere die Interaktivität zentral.

TigerBooks ist ein Teil des digitalen Angebots der Tiger Media GmbH, das sich auf Inhalte für Kinder spezialisiert hat. Über die gleichnamige App bietet das Unternehmen in Kooperation mit zahlreichen Verlagen E-Books, Hörbücher und interaktive Medien an. Besondere Features wie Vorlesefunktionen, Animationen und Spiele werden als kinderfreundlich und sicher beworben. Eltern profitieren von werbefreien Inhalten und individuell einstellbaren Kinderprofilen. Die App zielt darauf ab, eine kontrollierte und ansprechende Alternative zu frei zugänglichen Internetangeboten zu bieten.

BeeBots

Um die Leseförderung in der digitalen Bibliothek zu unterstützen und gleichzeitig noch erste Berührungspunkte zum Erlernen der Programmierung zu schaffen, werden u.a. BeeBots genutzt.

Genauere Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Artikel von Sascha Ecke.2

Freegal Music+ und TigerBooks als mobile Anwendungen werden, wie bei anderen Apps, mit Cross-Plattform-Frameworks wie React Native entwickelt, um die Nutzung auf verschiedenen Geräten zu ermöglichen.

5. Filmfriend

Netflix kann einpacken (zumindest ein bisschen)

6. WebOPAC

Die digitale Bibliothek macht den Leser zum Chef!

Zwischen Suchmaschinen und Bibliotheken: Warum moderne Katalogsysteme unverzichtbar sind

Rund um die Uhr Zugriff

Zudem wird dem Nutzer über den Online-Zugang Zugriff auf ein persönliches Bibliothekskonto gegeben. Hier ist es möglich seine Daten zu ändern oder auch, falls noch nicht geschehen, seine E-Mailadresse hinzuzufügen.

Damit lässt sich auch einrichten, dass man neben den Ausleihquittungen, und Erinnerungsbenachrichtigungen zur Gültigkeit der Mitgliedschaft auch Fälligkeitsnachrichten bekommt oder wenn die Leihfrist eines Mediums abläuft. Es muss wahrscheinlich nicht weiter ausgeführt werden, dass seit Einführung dieses Features die Gebührenreinnahmen um fast 80% zurückgingen.

7. Fazit

Die digitale Bibliothek wartet mit Technik auf die begeistert – trotz eventueller anfänglicher Berührungsängste!

„Mit digitalen Angeboten schaffen Bibliotheken nicht nur den Zugang zu umfassendem Wissen, sondern sie fördern auch digitale Teilhabe – ein entscheidender Baustein für eine demokratische Gesellschaft.“ – Monika Grütters, ehemalige Staatsministerin für Kultur und Medien

Literaturverzeichnis:

- Lorenz, Andreas (2011): Digital Rights Management bei E-Books am Beispiel der DiViBib Onleihe. Fachhochschule Köln.

- Gränicher, Martin (2010): Meinten Sie „Web-OPAC“?. Aktuelle Entwicklungen bei Bibliothekskatalogen. In: Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis Bd. 1, H. 1, S. 99 – 128.

- Mutter, Moritz (2017): Filmfriend – Streaming für Bibliotheken. In: BuB – Forum Bibliothek und Information. Jg. 2017, Bd. 12, S. 662 – 663.

- Emmersberger, Stefan (2020): TigerBooks, SuperBuch und Co.. Qualitäten und literaturdidaktische Potentiale interaktiv aufbereiteter Bilderbücher in digitalen Medienangeboten. In: MiDU – Medien im Deutschunterricht. Jg. 2 (2020), H. 1, S. 1 – 18.

- Gränicher, Martin (2010): Meinten Sie «Web-OPAC»?.Aktuelle Entwicklungen bei Bibliothekskatalogen. In: Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis. Jg. 1 (2010), S. 99 – 128.

Abbildungen:

- Abbildung 1: Gebäude Stadtbibliothek Deggendorf, Quelle: selbstproduziert2021

- Abbildung 2: „Leseeule“, Logo Stadtbibliothek Degendorf, Quelle: ebenda 2016

- Abbildung 3: Tabletnutzerin, Quelle: Fotolia [2024]

- Abbildung 4: Silent Disco Kopfhörer, Quelle: Fotolia [2024]

- Abbildung 5: Rückseite BeeBot, Quelle: Pinterest [2024]

- Video 1: Tutorial-Video der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam zu TigerBooks, Quelle: ebenda [2024]

- Video 2:Tutorial der Stadtbibliothek Deggendorf zum WebOPAC, Quelle: selbstproduziert 2023

Fußnoten:

- Wörter für biologische Kreuzungen wie „Schiege“ (Kreuzung aus „Schaf“ + „Ziege“) und „Jostabeere“ (Kreuzung aus „Johannisbeere“ + Stachelbeere“) sind Beispiele für Kofferwörter. Geläufigere Kofferwörter sind Wörter wie „jein“, „Kurlaub“, „Stagflation“ usw ↩︎

- Ecke, Sascha (2025): Einsatz von Bee-Bots in öffentlichen Bibliotheken. In: Hochschule Hannover. Verfügbar unter: https://testweblab.wp.hs-hannover.de/wp-admin/post.php?post=27481&action=edit. Letzter Aufruf: [24.01.2025] ↩︎