Die Welt ist im Umbruch. Neue Strategien müssen her, um die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu bewältigen. Dabei spielt Bildung eine große Rolle und Informationskompetenz ist ein Teil davon. Aber was ist Informationskompetenz überhaupt und wie kann sie vermittelt werden?

Name: Janne Marit Ehbrecht, Matrikelnummer: 1757757, Veröffentlichen: ja

Was ist Informationskompetenz?

Anfang der 1990er Jahre zitierten erste deutschsprachige bibliothekarische Fachpublikationen den Begriff „Informationskompetenz“. Eine informationskompetente Person erkennt, wann und weshalb sie Information braucht, kann herausfinden, wo die gewünschte Information vorhanden ist und beurteilt folgerichtig, ob sie die gefundenen Informationen auch gebrauchen kann. Informationskompetenz ist ein Prozess, der zu einem kritischen Umgang mit Information anregen soll.1

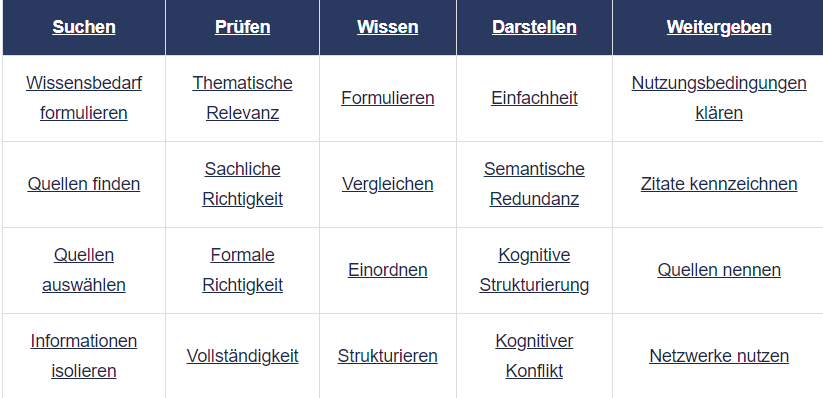

Informationskompetenz besteht aus 5 Teilkompetenzen, die jeweils nochmal in 4 Kriterien untergliedert sind:2

Informationskompetenz in Bibliotheken

In der Badischen Landesbibliothek(BLB) ist Informationskompetenzförderung seit 2010 im Serviceangebot der Bibliothek verankert. Die Lernwerkstatt wurde 2023 vom Team der Teaching Library eröffnet. Dies ist ein Lernort mit Veranstaltungsprogramm, an dem zum Beispiel Schulungen stattfinden. Die BLB bietet Schulungen in Informationskompetenz ab Klasse 10 und für Seminarkurse an, sowie Schulungen für berufliche Schulen und Auszubildende. Mit diesem Angebot soll wissenschaftliches Arbeiten bereits im Übergang von der Schule zur Hochschule eingeübt werden.

Es werden unterschiedliche Schulungsversionen angeboten. Die Grundversion ist die Einführung in die BLB – Präsenz. Hier erhalten die Teilnehmenden einen allgemeinen Einblick in die BLB sowie in die Themen Suchinstrumente und Suchstrategien. Durch die Corona-Pandemie wurde eine Online-Version eingeführt. Hier führt man selbständig eine E-Learning-Einheit durch und dann gibt es anschließend eine Videokonferenz, bei der offene Fragen geklärt werden können. Bei der Flipped Classroom Version gibt es ebenfalls zwei Teile. Zuerst bearbeiten die Teilnehmenden die E-Learning-Einheit selbständig und dann wird die BLB besucht und das Wissen angewendet. Für Studierende werden die Schulungen individuell auf die Bedürfnisse der Seminare angepasst. Des Weiteren bietet die BLB Rechercheberatung und eine bibWerkstatt an.

In den Leipziger Städtischen Bibliotheken werden Informationskompetenzveranstaltungen für Kindertagesstätten und Schulklassen von Klasse 1 bis 10 an, die zur kontinuierlichen Kompetenzbildung beitragen. Es gibt 6 aufeinander aufbauende Module: die Lesemotivation, Lesekompetenz, Orientierung in der Bibliothek, sowie Medien-, Recherche- und Bewertungskompetenz. Ein Modul umfasst 2 Jahrgangsstufen. Nach diesen 2 Jahren werden die Angebote evaluiert, aktualisiert und bei Bedarf ausgetauscht.3

Informationskompetenz in der Forschung

Die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg bietet Informationskompetenzveranstaltungen für Promovierende an. Dies sind Veranstaltungen zum wissenschaftlichen Schreiben und Verfassen bis hin zu Veranstaltungen zum Projektmanagement. Alle Veranstaltungen werden von Referenten aus der Wissenschaft gehalten. In der Veranstaltung „Wissenschaftliches Publizieren“ geht es zum Beispiel um Themen wie Verlagsauswahl, Open Access-Publikationen, Finanzierung und viele mehr.4

Fazit

Das Wissen um die Bedeutung und Relevanz von Informationskompetenz ist in den letzten Jahren sowohl in der Gesellschaft als auch in Bibliotheken stark gewachsen. Informationskompetent zu sein, beginnt im Kindesalter und geht über die Schule bis hin zu Ausbildung und Studium hinein ins Lebenslange Lernen und in die Fort- und Weiterbildung. Daher ergeben sich zahlreiche Handlungsfelder, um alle Lebensphasen mit pädagogischen Angeboten abzudecken. Informationskompetenz stellt eine Schlüsselqualifikation dar und ist damit Voraussetzung für erfolgreiches Lernen, Studieren und Forschen.

- Informationskompetenz: IK kurz erklärt. Online unter: https://www.informationskompetenz.ch/de/ik-kurz [Abruf am 16.11.2024] ↩︎

- Informationskompetenz: Referenzrahmen Informationskompetenz. Online unter:

https://www.informationskompetenz.de/index.php/referenzrahmen/ [Abruf am 29.11.2024] ↩︎ - Engelkenmeier, U., Keller-Loibl, K., Schmid-Ruhe, B. & Stang, R. (2024). Handbuch Bibliothekspädagogik. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. https://doi.org/10.1515/9783111032030 [Abruf am 16.11.2024] ↩︎

- Sühl-Strohmenger, W. (2016). Handbuch Informationskompetenz. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. https://doi.org/10.1515/9783110403367 [Abruf am 16.11.2024] ↩︎